肿瘤免疫治疗领域的进化史

2024-07-02 08:35:35

在肿瘤免疫治疗领域的早期发现是细胞因子的作用。细胞因子治疗有着辉煌的过去,它是最早的被FDA批准用于肿瘤的免疫治疗药物,譬如,IFNα-2a (Roferon-A)和IFNα-2b (Intron-A)在1986年被批准用于多种淋巴瘤,高剂量IL-2 (Proleukin)在1992和1998年被批准用于转移性黑色素瘤和肾癌。1976年,NCI肿瘤细胞生物学实验室的RobertGallo,使用PHA刺激淋巴细胞产生条件培养基培养骨髓细胞,其中90%的T细胞长达9个月的生存维持。在此之前,原代T细胞无法体外培养,是免疫学发展的巨大瓶颈性技术问题。这个未被纯化的成分称之为 T细胞生长因子,也就是IL-2。1983年,日本癌症研究基金会肿瘤研究中心的Junji Hamuro等人,克隆了IL-2的基因,完成了测序工作。并在小鼠模型中进行研究,发现可以促进同基因肉瘤和黑色素瘤等转移性恶性肿瘤消退。这最终使IL-2成为人类第一个癌症免疫治疗药物。但是因为半衰期短,治疗窗口窄,毒副作用大,且同时刺激Treg活化,限制了其临床使用。在IL-2批准不久后,检查点抑制剂脱颖而出,走到癌症研究的前沿。

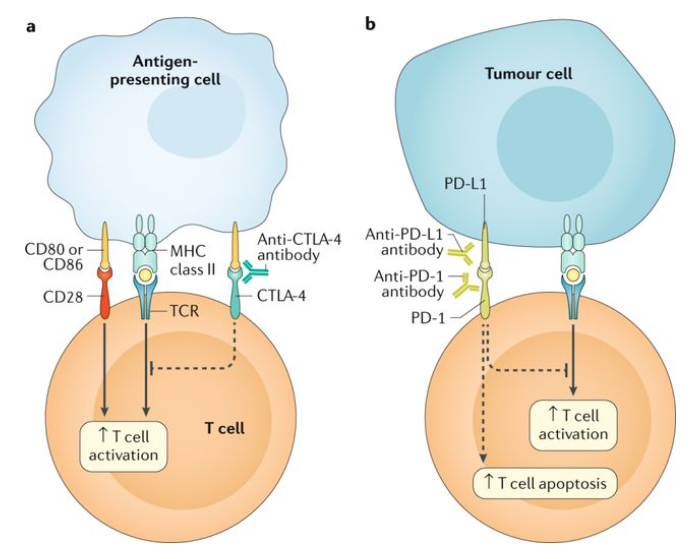

1987 年,科学家们发现:CD4+或 CD8+的T细胞表面存在的一种免疫球蛋白,被称之为细胞毒性淋巴细胞抗原 4(CTLA-4),CTLA-4的发现为今后所有检查点抑制剂的发现铺平了道路。

James P. Allison博士是最早确定并阐明 CTLA-4 的免疫功能的科学家之一。1996 年,Allison 在小鼠中证实抗CTLA-4 的单抗可促使免疫系统杀伤肿瘤,于是 Ipilimumab 在Allison 博士的实验室诞生了。

1999 年,生物技术公司 Medarex 获得了此抗体的专利。Allison 博士与黑色素瘤临床专家 Jedd D. Wolchok 医生一起,共同开发 Mederax 研发的抗 CTLA-4 抗体治疗黑色素瘤。经过不懈的努力,2011年,ipilimumab获批用于转移性黑色素瘤的治疗,成为第一个用于临床治疗的检查点抑制剂。ipilimumab通过直接阻断CTLA-4,为下游T细胞的活化、增殖和最终的肿瘤破坏开辟了途径。

在CTLA-4发现后,Ishida等人于1992年发现了程序性死亡受体-1和程序性死亡配体-1(PD-1/PD-L1)。目前,PD-1/PD-L1抑制剂已经成为肿瘤免疫治疗领域的基石。有多款已上市的PD-1抑制剂,包括nivolumab、pembrolizumab和cemiplimab,以及PD-L1抑制剂atezolizumab、avelumab和durvalumab等。目前有超过2000项针对各种恶性肿瘤的PD-1/PD-L1抑制剂联合用药的试验正在进行中。然而,PD-1的治疗仍然只有10-30%的患者表现出长期,持久的反应,大多数人群缺乏响应,还有获得性耐药以及免疫相关不良事件(IRAE)也是巨大的障碍。克服PD-1治疗局限性的机制之一是针对与肿瘤微环境相关的其他免疫检查点,如LAG-3、TIGIT、TIM-3、VISTA、B7-H3、ICOS和BTLA,这些新型的免疫检查点是治疗实体瘤可行且有前景的选择,目前多项临床试验正在积极研究中。

此外,检查点抑制剂的联合治疗,如CTLA-4和PD-1的同时阻断,可以通过不同的机制抑制肿瘤的发展。目前FDA已批准了ipilimumab和nivolumab联合治疗多种恶性肿瘤。然而,毒性增加仍然是许多联合疗法的障碍。

Kohler和Milsten凭借杂交瘤技术于1984年获得诺贝尔生理学或医学奖。这一突破促进了许多抗肿瘤单克隆抗体的发展,极大地影响了过去几十年的癌症治疗。自1986年第一个治疗性抗体进入临床以来,治疗性抗体得到了迅速的发展,到目前为止,FDA共批准了近百个治疗性抗体药物,其已成为现代生物医药的重要组成部分。

抗体可以通过抗体的Fc结构域与免疫细胞相互作用,靶向并破坏表达特定抗原的肿瘤。根据抗体类别的不同,这种免疫细胞-抗体相互作用可通过多种方式导致肿瘤细胞死亡,包括补体依赖性细胞毒性(CDC)、抗体依赖性细胞毒性(ADCC)和抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)。

虽然单克隆抗体是目前癌症治疗的主流,但仍然存在许多挑战。由于癌细胞的动态特性及其持续的突变,任何获得性抗单克隆抗体的耐药性都会导致治疗失败。抗体偶联药物(ADC)是一种非常有效的策略,它通过一个合理构建的连接子将细胞毒性小分子药物偶联到单克隆抗体上,可以向肿瘤内选择性地输送有效的细胞毒性药物。2009年gemtuzumab ozogamicin(Mylotarg) 是FDA批准的第一个ADC药物。目前,FDA已经批准上市了14个ADC药物,还有上百个ADC药物正处于临床研究阶段。

2009年,卡利霉素、金盏花素和美登素类药物是用于ADC开发的主要细胞毒素。十年来,这些分子仍然被用作有效载荷进行优化,以获得更好的稳定性和亲水性。新的细胞毒性物质也被开发出来,如PBDs、杜卡霉素和喜树碱衍生物等。

抗体工程在10年间也已经取得了相当大的进展,允许更多的位点特异性偶联,提高了ADC的均一性和稳定性。新的第二代和第三代ADC已经进入临床,以期获得更好的治疗效果和安全性。几十种基于半胱氨酸残基、非天然氨基酸或分子工程模式的生物偶联技术也已经在临床前研究获得了验证。此外,更多的肿瘤特异性抗原靶点和肿瘤内细胞毒性药物的释放机制使ADC获得了爆炸式的发展,ADC药物进入了黄金时代。

嵌合抗原受体(CAR)T细胞治疗为血液系统恶性肿瘤的治疗带来革命性的改变。在20世纪90年代早期,以色列科学家Eshhar与Rosenberg实验室的Hwu合作,运用来源于抗体的单链抗体片段scFv成功构建了3个不同癌症标靶的嵌合抗原受体,第一代CAR-T由此诞生。随后CAR-T技术经历了一代二代的发展,解决了规模化和生产工艺问题,CAR-T终于开始走向市场。第一个CD19靶向的CAR-T细胞(Kymriah)在2017年被批准用于复发性难治性急性淋巴细胞白血病。

在过去的七年里,中国出现越来越多的临床试验旨在评估CAR-T疗法的安全性和有效性。仅次于美国,中国是CAR-T疗法研究的主要力量,在全球临床试验中贡献了约33%。迄今为止,中国国家药品监督管理局(CNDA)已批准10余种CAR-Ts产品进行临床试验,其中包括靶向CD19、BCMA和glypican3(GPC3)的CAR-Ts。目前已有2种针对CD19的CAR-T疗法在中国获批上市。

CAR-T细胞治疗虽然在血液肿瘤获得了成功,但是在实体瘤仍然有许多局限性,这种限制的一个关键因素是实体肿瘤细胞的肿瘤相关抗原异质性。实体瘤的另一个困难是CAR-T细胞渗透穿过血管系统并最终到达靶肿瘤的能力。

此外,尽管CAR-T细胞具有很高的潜能,但它也具有明显的毒性,包括严重的细胞因子释放综合征(CRS)和严重的神经毒性。另外包括高昂的治疗成本,也限制了CAR-T细胞的广泛应用。

目前,针对实体瘤CAR-T细胞治疗的新概念和策略正在出现。这些进展包括通过从肿瘤相关抗原转移到个性化的肿瘤特异性新抗原来更好地选择靶点,通过打破基质屏障来增强T细胞的运输,以及通过靶向TME中的免疫抑制机制使耗竭的T细胞再生。此外,CAR-NK细胞疗法也是一个很有前途的研究领域,与CAR-T细胞相比,CAR-NK细胞具有自己独特的优点,有望提供更好的疗效和安全性。

虽然单克隆抗体已经成为癌症治疗的支柱,但双特异性抗体由于能够同时针对肿瘤细胞或肿瘤微环境中的两个表位,逐渐成为下一代治疗性抗体的一个重要而富有前景的组成部分。目前正在开发中的大多数双抗被设计成通过免疫细胞,特别是细胞毒性T细胞,与肿瘤细胞紧密连接,从而形成一个人工免疫突触,最终导致靶向肿瘤细胞的选择性攻击和裂解。Blinatumomab是第一个被批准的双特异性抗体,同时靶向CD3和CD19, 于2014年被批准用于Ph阴性复发或难治性B细胞急性淋巴细胞白血病。从1997年到2020年,全球共有272项关于bsAbs研究的临床试验。其中29%的研究由中国的制药公司和机构发起,紧随美国之后,排名第二。全球bsAbs临床试验主要集中在I期(n=161)、I/II期、II期和III期试验仍然很少。BsAbs的作用机制包括不同类型。目前国际上bsAb研究的机制主要基于T细胞导向疗法,而中国发起或参与的主要是基于双重免疫检查点阻断。双特异性抗体和CAR-T细胞都被用于T细胞导向的免疫治疗,这两种方法各有利弊。虽然CAR-T细胞对血液系统恶性肿瘤有更好的治疗效果,但它们治疗费用高昂,而且还需要额外的培训。与CAR-T相比,双特异性抗体是“现成的”,因此降低了成本,增加了许多患者的治疗机会。CAR-T细胞和双抗都有副作用,包括细胞因子释放综合征和神经毒性。

随着对肿瘤抗原宿主免疫的进一步了解,疫苗诱导免疫治疗理论上成为一种理想的治疗方法。美国国立卫生研究院(NIH)将肿瘤疫苗定义为一系列生物修饰物,通过激活患者体内的免疫系统的能力来控制感染以及抵御疾病,并将其分为两类,一类为预防型,原理类似小时候注射的小儿麻痹症的疫苗,用于健康群体的预防;另一类则为治疗型,通过强化患者的免疫系统来抵抗肿瘤,直接对患者的肿瘤细胞开火,实则为免疫疗法的一种形式。目前有两种被批准的癌症预防疫苗:人乳头瘤病毒(HPV)疫苗和乙型肝炎病毒(HBV)疫苗。这两种疫苗都以具有致癌潜力的HPV16和HPV18病毒为靶点。利用疫苗进行治疗而不是预防在肿瘤学领域是相当独特的,卡介苗(BCG)广泛用于治疗非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC),已有40年的历史。FDA已批准的治疗性癌症疫苗包括Sipuleucel-T,一种树突状细胞为基础的疫苗,用于症状轻微的转移性去势抵抗前列腺癌;以及T-VEC,一种病变内HSV-1衍生的溶瘤病毒疫苗,用于不可切除的复发性黑色素瘤。目前肿瘤免疫治疗疫苗的研究主要是基于新抗原的个性化疫苗。基于新抗原而非传统TAA的疫苗有几个有点。首先,新抗原仅由肿瘤细胞表达,因此可以引发真正的肿瘤特异性T细胞反应,从而防止对非肿瘤细胞的损伤;其次,新抗原是源于体细胞突变的新表位,它有可能绕过T细胞对自身表位的中心耐受,从而诱导对肿瘤的免疫反应;此外,这些疫苗增强的新抗原特异性T细胞反应持续存在并产生免疫记忆,这为长期预防疾病复发提供了可能性。

溶瘤病毒(OV)治疗一种相当新颖的免疫疗法,其利用实验室改造的病毒攻击和渗透恶性细胞,这些溶瘤病毒通过直接溶解肿瘤细胞以及激活先天性和适应性免疫机制发挥作用。从1949年开始,人们使用不同类型的野生型非减毒病毒进行了许多临床试验。此后不久,OV领域的趋势演变为开发对人类致病性较小的基因修饰病毒,如减毒活疫苗。在过去的20-30年中,这一转变一直延续到使用转基因病毒进行癌症治疗的时代,包括利用病毒基因敲除和/或治疗性转基因敲入。进入21世纪,在许多临床试验得到积极结果之后,OV领域获得了相当大的关注。到目前为止,已经在全球批准了四项OV药物。 第一种OV是一种被称为Rigvir的小核糖核酸病毒,在拉脱维亚被批准用于治疗黑色素瘤,但未得到广泛应用。其次,2005年中国批准了一种名为H101的工程腺病毒,用于治疗头颈癌。第三,2015年,美国和欧洲批准了另一种名为Talimogene Laherparepvec(T-VEC)的工程单纯疱疹病毒(HSV-1)OV,用于治疗不可切除的转移性黑色素瘤。最后,在2021年,日本批准了一种改良的单纯疱疹病毒,名为DELYTACT,用于治疗胶质母细胞瘤等脑癌。

癌症治疗领域的快速变化凸显了免疫疗法所产生的影响,目前的努力方向包括以新的方式重新研究已知的治疗方法,例如将检查点抑制剂与治疗性癌症疫苗相结合。在个性化医疗时代,关键的生物标志物和个体化的基因组测序将引领肿瘤免疫治疗的个性化发展。

过继性细胞治疗,包括CAR-T,CAR-NK等,目前正在实体瘤中进行研究。然而,由于实体肿瘤微环境的特殊特征,这一点是极具挑战性的。将检查点抑制(如PD-1/PDL-1阻断)与CAR-T治疗相结合,可能证明是有益的,也正在研究中。

肿瘤免疫治疗领域的演变伴随着新型药物的实现和利用的不断扩展,鉴于在这一领域所取得的成就和突破,未来依然有无限可能。

1. The Evolution of Cancer Immunotherapy. Vaccines2021, 9, 614.、